PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (anche via whatsapp) al 339.27.48.814

o via email: amkarljenkins@gmail.com

MUSICA ALLA CORTE di DRESDA

Johann Georg Pisendel (1687-1755)

Sonata in mi minore per violino e basso continuo

Largo. Moderato, Scherzando

Antonio Vivaldi (1678 -1741)

Sonata in Re maggiore per violino e basso continuo

Preludio, Allegro, Adagio, Allegro

Louis Marchand (1669-1732)

da Pieces de Clavecin, Livre premiere

Prelude, Chaccone

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

dalla Partita in Re maggiore BWV 828

Ouverture

Francesco Maria Veracini (1690 – 1768)

Sonata in sol minore per violino e basso continuo opI n 1 (Dresda 1721)

Overtura, Aria affettuoso, Paesana allegro, Giga allegro

Johann Sebastian Bach

Sonata in do minore per violino e basso continuo BWV 1024

Adagio, Presto, Affettuoso, Vivace

Anna Maddalena Ghielmi, violino

Lorenzo Ghielmi, clavicembalo

Ingresso ad offerta consigliata di 12/15€

Dresda fu sicuramente, nella prima metà del Settecento, una delle capitali europee della musica. Federico Augusto I di Sassonia, che riuniva sotto la sua corona il regno di Polonia, seppe circondarsi dei migliori musicisti e unì al gusto francese diffuso nelle corti europee le nuove mode provenienti dall’Italia, prima di tutto l’opera. La biblioteca di Johann Georg Pisendel, primo violino a corte dal 1712 e Maestro dei concerti dal 1728 al 1755, fu, alla sua morte, acquisita dalla corte stessa. Oggi è conservata alla Biblioteca di Dresda e ci dà una preziosa

immagine di quanto la capitale della Sassonia fosse all’epoca un crocevia di gusti e tendenze. Da questa biblioteca provengono i manoscritti delle sonate per violino in programma. Pisendel, nato in Baviera nel 1687, si era formato alla scuola di Giuseppe Torelli; conobbe personalmente Bach che, secondo molti commentatori, per mlui compose le Sonate e Partite per violino solo. Fondamentale nella sua formazione fu il viaggio in Italia dove studiò e divenne amico personale di Antonio Vivaldi. Per questo motivo la biblioteca di Dresda è uno dei luoghi più importanti per lo studio delle musiche del «prete rosso», du cui conserva un grandissimo numero di manoscritti. La storia della corte di Dresda è punteggiata anche di aneddoti curiosi. Il grande violinista fiorentino Francesco Maria Veracini, dopo il successo avuto in Italia, dove venne acclamato come il vero successore di Corelli, aveva intrapreso dei viaggi attraverso tutta Europa. Nel 1720 giunse a Dresda ed subito ottenne il titolo di «compositore e di virtuoso dal re di Polonia». Sfortunatamente il suo orgoglio, che era pari al suo talento, urtò l’amor proprio degli altri violinisti, in special modo quello di Georg Pisendel. Questi risolse di vendicarsi e, a tale scopo, fece studiare uno dei suoi concerti solistici da uno dei violinisti della sua orchestra, finché non lo potè suonare perfettamente. Quindi, seguendo l’uso dell’epoca, portò a Veracini, davanti al re, la sfida di suonare un concerto a prima vista. Il virtuoso superò egregiamente questa prova, ma l’orchestrale lo eseguì dopo di lui, con ancora maggiore sicurezza e precisione. L’umiliazione subita in quell’occasione, fu così profonda che Veracini si ammalò seriamente; in un accesso di febbre, si gettò dalla sua finestra il 13 agosto 1722 e fu abbastanza fortunato se solamente si ruppe una gamba. Dopo la guarigione lasciò però Dresda. Nel 1721 aveva pubblicato la sua opera I con 12 Sonate per Violino. Qualche anno prima, nel 1717, la città di Dresda avrebbe dovuto essere teatro di una di quelle leggendarie gare tra musicisti (famosa quella tra Händel e Scarlatti nel 1709 o tra Mozart e Clementi a Vienna nel 1781). In quell’occasione a contendersi la palma di virtuoso della tastiera avrebbero dovuto essere il grande Johann Sebastian Bach e il più anziano franceseLouis Marchand. In realtà la gara, secondo quanto raccontato da alcune testimonianze dell’epoca, non ebbe luogo perché il giorno fissato per la contesa Louis Marchand lasciò Dresda, impaurito dalla statura musicale del collega tedesco. Bach, che era arrivagto a Dresda proveniente da Weimar,

risultò quindi vincitore per l’abbandono del campo dell’avversario…. ma alla fiine non conseguì alcun guadagno economico; i 500 talleri, che il re aveva stabilito di dare in premio, furono sottratti da un servitore disonesto che – così si legge nel celebre Necrologio di Bach – “aveva pensato di fare un uso migliore di quel premio”.

La sonata in do minore BWV 1024, fa parte della collezione di Pisendel sopra citata. Il manoscritto di questa «Sonata à Violino solo e Basso per il Cembalo» non porta il nome dell’autore e la sua paternità è stata a lungooggetto di discussioni. Esclusa dalle pubblicazioni dell’opera omnia bachiana, in quanto opera spuria, l’ipotesi della sua autorevolezza è stata invece recentemente ribadita dall’identificazione del copista del manoscritto di un’altra fonte che ci conserva il brano: il violinista Johann Gottfried Vogler (1691- post 1733), un personaggio particolare del mondo musicale tedesco del primo Settecento. Questo virtuoso, nato probabilmente a Dresda, visse peregrinando fra molte città: lo ritroviamo a Lipsia e a Köthen (negli anni in cui Bach era maestro di cappella a corte). Nella sua calligrafia si conservano

le Sonate e Partite per violino solo di Bach e, probabilmente, fu lui a far avere a Georg Pisendel questa bellissima composizione, di uno stile che non ha eguali se non fra le opere di Bach.

Anna Maddalena Ghielmi, nata a Varese nel 1999, è cresciuta in una famiglia

Anna Maddalena Ghielmi, nata a Varese nel 1999, è cresciuta in una famiglia

di musicisti e ha iniziato lo studio del violino a quattro anni sotto la guida di

Anna Modesti.

Successivamente ha continuato i suoi studi presso la Civica Scuola di Musica

di Milano e al Chetham’s School of Music di Manchester. Laureata col

massimo dei voti presso l’Hochschule für Musik und darstellende Kunst di

Stoccarda nella classe di Christine Busch e Emily Körner, ha poi terminato i

suoi studi presso l’Hochschule für Musik und darstellende Kunst di

Francoforte nella classe di Sophia Jaffé.

Da alcuni anni si dedica alle prassi esecutive antiche, perfezionandosi con

Rachel Podger. Collabora con varie Ensemble tra cui il Giardino Armonico,

Collegium Vocale Gent, Balthasar Neumann Orchester e La Divina Armonia.

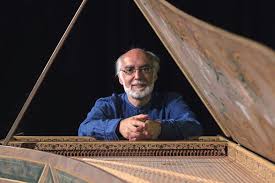

Lorenzo Ghielmi si dedica da anni allo studio e all’esecuzione della musica

Lorenzo Ghielmi si dedica da anni allo studio e all’esecuzione della musica

rinascimentale e barocca. E’ fra i più affermati interpreti dell’opera organistica

e cembalistica di Bach.

Tiene concerti in tutta Europa, in Russia, in Giappone, in Corea e nelle

Americhe e ha al suo attivo numerose registrazioni radiofoniche e più di

cinquanta incisioni discografiche (Winter & Winter, Passacaille, Harmonia

mundi, Teldec). Le sue registrazioni di Bruhns, di Bach dei concerti di

Handel, e dei concerti di Haydn per organo e orchestra sono state premiate

con il “Diapason d’or”.

Ha pubblicato un libro su Nicolaus Bruhns, studi sull’arte organaria del XVII

secolo e sull’interpretazione delle opere di Bach. Ha composto inoltre il

completamento di alcuni frammenti bachiani, pubblicandoli in due volumi.

Insegna organo, clavicembalo e musica d’insieme presso la Civica Scuola di

Musica di Milano, nell’Istituto di Musica Antica. Dal 2006 al 2015 è stato

titolare della cattedra d’organo presso la Schola Cantorum di Basilea.

E’ stato fra i fondatori del Giardino Armonico. Nel 2006 ha fondato il suo

ensemble La Divina Armonia, con cui ha tenuto concerti i molti Festival

europei e in Giappone.